INCÊNDIOS

NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: ESTIMATIVA DA EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA PELA

QUEIMA DE DIFERENTES ECOSSISTEMAS DE RORAIMA NA PASSAGEM DO EVENTO "EL

NIÑO" (1997/98)

Resumo

Foi estimada a área queimada, a biomassa vegetal total acima e abaixo

do solo, a formação de carvão, a eficiência de queimada e a concentração de

carbono de diferentes paisagens naturais e agroecossistemas que foram

atingidos pelos incêndios ocorridos durante a passagem do "El Niño"

em 1997/98 no Estado de Roraima, extremo norte da Amazônia Brasileira. O

objetivo foi o de calcular a emissão bruta de gases do efeito estufa liberados

por combustão das diversas classes de biomassa que compõem cada tipo

fitofisionômico atingido. A área total efetivamente queimada foi estimada entre

38.144-40.678 km2, sendo 11.394-13.928 km2 de florestas

primárias (intactas, em pé) e, o restante, de savanas (22.583 km2),

campinas / campinaranas (1.388 km2) e ambientes florestais já

transformados como pastagens, área agrícolas e

florestas secundárias (2.780 km2). O total de carbono afetado pelos

incêndios foi de 27,26 milhões de toneladas, sendo que 20,93 milhões foram

liberados por combustão, 5,90 milhões seguiram para a classe de

decomposição e 0,43 milhões foram depositados nos

sistemas na forma de carvão (estoque de longo prazo). A emissão bruta de gases

do efeito estufa, em milhões de toneladas do gás, considerando apenas o emitido

por combustão foi de 18,34 de CO2,

0,21-0,36 de CH4, 2,16-3,90 de CO, 0,002-0,003 de N2O,

0,06-0,10 de NOx e 0,26 de NMHC. O total de carbono equivalente a CO2

emitido por combustão, quando considerado o potencial de aquecimento global de

cada gás em um horizonte de tempo de 100 anos utilizado pelo IPCC, foi de

17,9-18,3 milhões de toneladas.

Palavras-chave:

incêndios florestais, carbono, Amazônia, Roraima, efeito estufa, El Niño.

FIRES IN THE BRAZILIAN AMAZON: ESTIMATE OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM THE BURNING OF SEVERAL ECOSYSTEMS IN RORAIMA DURING THE "EL NIÑO" (1997/98)

Abstract

The area burned, total biomass above and below-ground, charcoal formation, burning efficiency and the carbon concentration were estimated for the different natural landscapes and agricultural systems that were exposed to fire during the "El Niño" of 1997-98 in the state of Roraima, in the northernmost part of Brazilian Amazonia. The objective was to calculate the gross emissions of greenhouse gases released by combustion from the several biomass classes comprising each landscape type. The total area burned was 38,144-40,678 km2, of wich 11,394-13,928 km2 was intact primary forest, 22,583 km2 was savanna, 1,388 km2 was white sand scrub formations, and 2,780 km2 was pastures, secondary forest and agricultural plots. Total carbon affected by the fire was 27.26 × 106 tons (t), with 20.93 × 106 t being released from combustion, 5.90 × 106 t from decomposition, and 0.43 × 106 t entered as charcoal (long-term carbon storage) formed during the burns. Gross emissions of greenhouse gases emitted by combustion close were 18.34 × 106 t CO2, 0.21-0.36 × 106 t CH4, 2.16-3.90 × 106 t CO, 0.002-0.003 × 106 t N2O, 0.06-0.10 × 106 t NOx and 0.26 × 106 t NMHC. The total emission in carbon equivalent to CO2 emitted by combustion, when considered at the global warming potentials for each gas over the 100-yr horizon used by the IPCC, was 6.6-7.7 × 106 t.

Key- words: forest fires, carbon, Amazônia, Roraima, greenhouse effect, El Niño.

Introdução

Incêndios

florestais de grandes proporções em regiões com elevada umidade na Amazônia

poderiam ser considerados como eventos raros, sendo que poucas pessoas teriam

dado crédito a esta idéia há pouco tempo atrás

(Uhl et al, 1988;

Kauffman, 1991; Nelson & Irmão, 1998). Entretanto, entre o final de

1997 e o início de 1998, ocorreram incêndios que penetraram não só em florestas

primárias como também em outros diferentes tipos de ecossistemas do Estado de

Roraima, situado no extremo norte da Amazônia Brasileira (Barbosa, 1998a,b,c;

IBAMA, 1998; INPE, 1998, 1999a). Fogos em eco-regiões como savanas e sistemas

florestais transformados (capoeiras, pastagens e desmatamentos), que

tradicionalmente queimam neste período, se alastraram por milhares de

quilômetros quadrados e atingiram uma grande área de floresta primária

(intacta, em pé), provocando a morte de

árvores e a emissão de milhões de toneladas de gases do efeito estufa para a

atmosfera. A enorme proporção do fogo foi creditada, principalmente, à estiagem provocada pelo

forte fênomeno "El Niño" do biênio 97/98. Entretanto, o grande fogo

ocorrido em Roraima não deve ser visto como um evento ocasionado exclusivamente

por este efeito climático. Mais do que isto, ele deve ser visto como uma série

de fatores que agiram simultaneamente onde, o "El Niño", foi um

maximizador de agentes pré-existentes que ocasionaram a queima de grandes áreas

de florestas em Roraima. Na verdade, a probabilidade deste risco ocorrer ao

longo do tempo pode ser esperada a aumentar devido a

pressão de assentamentos humanos em áreas de floresta por toda a Amazônia,

amplificados pelo incremento nas atividades de exploração florestal,

agricultura de corte e queima e conversão de florestas primárias em pastagens,

todos incrementando a vulnerabilidade das florestas adjacentes (Kauffamn et

al., 1988; Negreiros et al., 1996; Nepstad et al., 1998;

Nepstad et al., 1999).

Devido ao

recente interesse e as poucas oportunidades de observações em grandes áreas

contínuas, são raros os estudos que tentam avaliar os riscos de

susceptibilidade de incêndios na Amazônia provocados por algum tipo de

desequilíbrio climático e/ou antrópico. Pelo mesmo motivo, não existem

investigações que se reportem a liberação de gases do

efeito estufa provocados por incêndios desta natureza. Com o crescimento das

atividades humanas na Amazônia, há necessidade de se aumentar o volume de

informações sobre os impactos climáticos futuros que este tipo de evento pode

acarretar ao nível regional e global. Pensando nisto, nós objetivamos calcular

a emissão de gases do efeito estufa, provocada pelos incêndios de Roraima em

diferentes tipos de sistemas naturais e agroecossistemas que sofreram a ação do

fogo entre 1997 e 1998. Para fazer os cálculos nós estimamos os seguintes

parâmetros: (a) a área de cada sistema natural e agroecossistema atingido,

(b) a biomassa vegetal total (acima e abaixo

do solo) por unidade de área, (c) a mortalidade arbórea devido ao fogo, (d) a

formação de carvão nos sistemas atingidos, (e) a eficiência de queimada para as

diferentes classes vegetais que compõe cada sistema e (f) a concentração de

carbono em cada uma destas classes.

Descrição

Geral de Área

Roraima é um dos

antigos territórios federais transformados em estado da federação pela

Constituição Federal de 1988, situado no extremo norte da Amazônia brasileira.

Entre 1980 e 1998, a população local triplicou, passando de 82.018 para 260.705

habibantes (IBGE, 1999). A explosão migratória deste período foi incentivada

pelo próprio poder público local em três grandes fases: (a) ao final da década

de 1970, com apoio do Governo Federal, dentro do Programa de Pólos da Amazônia

(POLOAMAZÔNIA), sub-programa POLORORAIMA, (b) ao final

da década de 1980, quando da transformação do território em estado, através do "boom" mineral em terras

indígenas Yanomami e (c) ao início dos anos 1990 dentro dos programas estaduais

de recrutamento de migrantes em outras regiões do país com problemas fundiários

(Barbosa, 1993). O crescimento populacional provocou um aumento de 55,6 vezes

na área total de florestas desmatadas,

passando de 100 km2 em 1978 para 5.560 km2 em 1997

(INPE, 1999b).

A vegetação

natural de Roraima é um mosaico de paisagens que vão de savanas (nordeste) a florestas (sul e oeste),

passando por diferentes tipos de sistemas oligotróficos como campinas e

campinaranas no centro-sul do estado (Silva, 1997). A precipitação

pluviométrica anual é variável e pode se estabelecer em um gradiente que vai de

1.000mm (extremo nordeste das savanas) até 2.300 mm (regiões sul e extremo

oeste) (Barbosa, 1997). A localidade com maior volume de dados climáticos é a

da capital Boa Vista. Sua média anual de precipitação é de 1.614 mm (1910 a

1995). Entre setembro de 1997 e março de 1998, a precipitação foi de apenas

30,6 mm nesta região, quando o esperado pela média histórica do mesmo período

seria de 352 mm (DEFARA/INMET, 1999). A umidade relativa do ar (%) ficou abaixo

dos 60% entre fevereiro e março de 1998 (MAA/INMET, 1998).

Área dos

Sistemas Naturais e Agroecossistemas Atingidos

Área Original

Para determinar

a área total atingida pelo fogo, dimensionamos a área original de todas as

fitofisionomias originais existentes em Roraima. Utilizamos como base uma

digitalização do Mapa de Vegetação da Amazônia na escala de 1:2.500.000

(SUDAM/IBGE, 1989), porque esta base usa a classificação tipológica padrão da

vegetação brasileira descrita em IBGE (1992). Após a determinação macroespacial

dos tipos que fazem parte do cenário regional, todo o conjunto foi escaneado e

codificado por cores para facilitar a medida de área original. Baseado em

observações de campo e no Mosaico de Imagens de Satélite LANDSAT TM

(1:1.000.000) (SENAGRO/ITERAIMA, 1996), realizamos ajustes e modificações no

mapa digitalizado, devido a algumas incorreções existentes, como por exemplo

campinas denominadas como savanas ou florestas densas definidas como contatos.

Com auxílio do IDRISI (Eastman, 1995), um programa de computador que analisa

dados de informação geográfica para classificação espacial (no caso, tons de

cores), estimamos o número de “pixels” de cada tipo de

vegetação e, proporcionalizamos a área de cada feição vegetal, considerando a

área total de Roraima como 225.116,1 km2.

Para estimar a

área líquida presente em 1997/98 por tipologia original, foi necessário fazer

dois tipos de descontos nas áreas calculadas: (a) das áreas antropizadas

(rurais e urbanas) e (b) dos cursos d'água (principais rios). As áreas rurais

foram quantificadas em função dos resultados alcançados pelo INPE (1999b) para

áreas desmatadas até 1997 e, atualizadas até 1998 pela média da área anual de

desmatamentos ocorridos entre 1992/97. A distribuição das áreas desmatadas em

pastagens, agricultura e capoeiras (florestas secundárias) até 1997/98, foi

proporcionalizada em função de uma composição média de quatro resultados: (a) censo agropecuário de 1985 (IBGE, 1985),

(b) censo agropecuário de 1995/96 (IBGE, 1995-96), (c) Fearnside (1996) para as três paisagens

equilibradas no ano de 1990 e (d) o resumo dos diagnósticos dos assentamentos

do INCRA em Roraima de 1998/99 (Luz, 1999). As áreas determinadas para as três

categorias antropizadas foram subtraídas de cada eco-região-florestal a que

pertenciam, proporcionalmente ao número de quilômetros lineares de

estradas/vicinais existentes em cada sistema, assumindo uma relação direta

entre estradas e áreas desmatadas. As áreas antropizadas urbanas foram

computadas através da extrapolação do número de "pixels" médios

contidos em cada sede municipal. Do mesmo modo que as rurais, foram descontadas

de cada tipo paisagístico onde a cidade se encontra. Para estimar a área dos

principais cursos d'água, utilizamos o mesmo procedimento para o cálculo das

unidades tipológicas.

Área Queimada

Para o cálculo

da área atingida pelo fogo por tipologia florestal e oligotrófica,

digitalizamos as coordenadas geográficas obtidas em 16,5 horas de sobrevôos por

Barbosa (1998b) no Sistema de Informação Geográfica (SGI/INPE, versão 7.0)

utilizado pela Secretaria Executiva do Zoneamento Ecológico-Econômico de

Roraima (ZEE/RR). Estes pontos geográficos sofreram adições e correções em seus

limites originais em função de nossos ajustes de campo e dos relatórios

parciais apresentados pelo INPE (1998; 1999a) em função da análise por imagens

dos satélites LANDSAT TM e DMSP. Feito isto, se estabeleceram três blocos de

queima distribuídos ao longo da orla florestal que envolve a região de savanas

de Roraima. Estes blocos de queima representavam as grandes divisões regionais

onde o fogo estava presente: (a) Bloco 1: setor leste, entre a margem esquerda

dos rios Branco e Tacutu (Cantá - RR 170 - Rio Anauá),

(b) Bloco 2: setor oeste; entre a margem direita dos rios Branco e Uraricoera

(Caracaraí - Rio Uraricoera) e (c) Bloco 3: setor norte; entre a margem

esquerda do rio Uraricoera e a direita do rio Tacutu (Ilha de Maracá -

Pacaraima). Além disto, eles foram subdivididos em zonas de intensidade de

queima florestal para indicar as diferenças existentes em cada uma destas

subdivisões e, o tratamento diferenciado que cada uma delas deveria sofrer: (a)

alta intensidade: mais de 50% das áreas florestadas atingidas, (b) média

intensidade: entre 5 e 50% e (c) baixa intensidade: abaixo de 5%, mas com

algumas alternâncias.

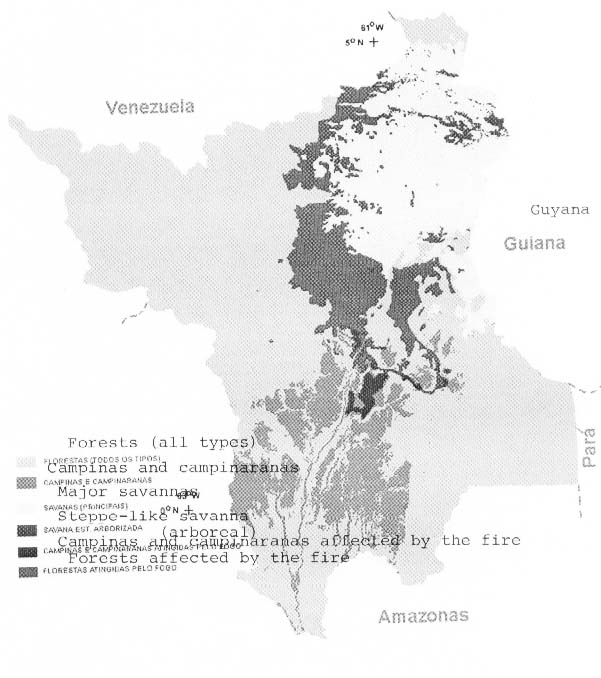

Os blocos de

queima foram dispostos sobre a base fitofisionômica montada a partir do mapa da

SUDAM/IBGE (1989) para estimar a área atingida pelo fogo por cada tipo

florestal e oligotrófico (campinas e campinaranas). A área atingida

representava a área total onde o fogo estava presente (Fig 1). Entretanto, para

os sistemas florestais, foi necessário realizar descontos (antropismos, cursos

d’água, outras paisagens não-queimadas, etc)

para evitar sobreposições e/ou contabilização de ambientes que não

queimaram. Além disto, a área de florestas (já descontada) também teve que

sofrer um ajuste em função da intensidade de queima onde ela se encontrava.

Isto foi devido ao comportamento diferenciado do fogo em cada uma das zonas de

intensidade. Para isto, nós definimos um fator de queima para cada uma das

áreas em função de fotografias aéreas obtidas nos sobrevôos realizados durante

e após os incêndios. Embora com baixa qualidade e representando uma pequena

extensão, este foi o meio que encontramos para não provocar maiores distorções

do que aquelas já naturalmente existentes em um estudo desta magnitude. Por

esta metodologia, a área efetivamente queimada de florestas (área onde o fogo

realmente provocou algum tipo de dano no sistema) foi de 11.394 km2

(Tabela 1).

*** Figura

1 ***

Pelo alto grau

de incertezas devido ao fogo superficial que não provocou estresse nas copas

das árvores de algumas localidades e, portanto, não foi detectado pelas fotografias

aéreas e nem pelas imagens de satélite, nós adotamos um intervalo de área

queimada para efeito do cálculo das emissões de gases. Este intervalo foi

formado pelo valor acima calculado e, pelo uso do fator de queima observado

pela equipe de trabalho terrestre do IBAMA (1998), que registrou a porcentagem

de 80,9% de área florestal com algum tipo de dano (efetivamente queimada) pelo

fogo, independente da intensidade do incêndio. Logo, aplicando esta porcentagem

sobre o total de área atingida, determinamos

que o intervalo para área efetivamente queimada se estabeleceria entre

11.394-13.928 km2 ou, entre 7,4% e 9,0% de toda a área florestada

presente. A título de cálculo das emissões, usaremos o valor médio deste

intervalo.

*** Tabela

1 ***

Nossa estimativa

atual esta acima dos primeiros resultados alcançados por Barbosa (1998a,b) em

sobrevôos nas regiões atingidas (7.800-9.200 km2) e, pelo INPE

(1999) a partir de imagens de satélite LANDSAT / TM (11.730 km2). No

primeiro caso, várias áreas deixaram de ser quantificadas devido à limitação da

cobertura aérea e, no segundo, o limite se deu devido a

qualidade das imagens e a impossibilidade de detecção de fogos superficiais,

sem estressamento da cobertura foliar das árvores. Entretanto, em qualquer das

estimativas citadas, os valores são sempre superiores a

área total já desmatada em Roraima até 1997

(5.560 km2) e muito

acima das estimativas anunciadas anteriormente pelo governo para o evento

(3.000 km2) (BRAGA, 1998).

Quanto ao

procedimento para determinar a proporção de área queimada de ambientes

antrópicos florestais (pastagens, capoeiras e cultivos agrícolas), realizamos quatro (4) transectos terrestres

distribuídos nas zonas de impacto do fogo (descritas acima): (a) transecto 1

(médio impacto): 147 km lineares entre a região do Cantá e a Vila União (RR

170), (b) transecto 2 (baixo impacto): 76 km lineares entre as Vilas Novo

Paraíso (BR 174/210), Martins Pereira, Moderna e fechando novamente com Novo

Paraíso, (c) transecto 3 (médio impacto): 60 km lineares entre Mucajaí e a

divisa intermunicipal de Iracema e Caracaraí e (d) transecto 4 (alto impacto):

64 km lineares entre a vicinal 1 do Apiaú, vicinal 9, travessão da 9, Ribeiro

Campos e vicinal 7. Em cada um destes transectos nós

quantificamos o número de lotes antropizados por categoria e por sua condição:

"queimado" ou "não-queimado". Feito isto, estimamos a

porcentagem média de área queimada por zona de impacto de fogo nestes ambientes

florestais transformados. Dos 5.776 km2 de áreas antrópicas

presentes em Roraima até 1998 (já incluido 220 km2 de novos

desmatamentos), calculamos que 48,1% (2.780 km2) haviam sido

efetivamente queimadas. Os maiores fatores de queima foram determinados para as

regiões localizadas nas zonas de alta intensidade de fogo, para capoeiras

(73,7%) e pastagens (62,7%). O menor

fator foi encontrado para áreas de cultivo agrícola nas regiões de baixa

intensidade (15,4%).

Para os sistemas

oligotróficos, as estimativas alcançaram um total de 1.388 km2 de área

queimada, levando em consideração os procedimentos adotados anteriormente. Para

o cálculo da área total queimada nas savanas, o procedimento foi descrito em

Barbosa (1998b) e, leva em consideração as medidas realizadas entre julho de

1997 e junho de 1998 nos transectos estabelecidos ao longo de 540,1 km lineares

de estradas que cortam todas as principais fisionomias de savanas de Roraima. A

área queimada desta paisagem totalizou 22.583 km2. Um resumo das

áreas originais e das efetivamente queimadas por tipologia vegetal é dado na

Tabela 2.

*** Tabela

2 ***

Biomassa

Vegetal Total Original

Biomassa Presente

O procedimento

de cálculo para a maioria das eco-regiões florestais

(densas e não-densas), foi baseado no método de expansão de volume (m3/ha)

em biomassa (t/ha) de Brown & Lugo (1992), ajustado pelo método de

Fearnside (1992). Para Roraima, este método sofreu ajustes nas categorias

"biomassa morta acima do solo" e "biomassa abaixo do solo".

Para estes dois itens, foram adicionados novos estudos aos anteriormente

adotados por Fearnside (1992), como por exemplo os da Ilha de Maracá (Scott et

al., 1992; Thompson et al., 1992; Nascimento, 1994, Villela, 1995)

e, descartados outros que não se enquadravam nas características de fisionomia

vegetal existentes em Roraima. Os dados volumétricos (m3/ha) em

escala regional foram obtidos dos volumes 8, 9, 10, 11, 14 e 18 do RADAMBRASIL

(1975-1978), que abrange toda a região (e vizinhanças) onde esta

localizado o Estado de Roraima. Portanto, possuindo tipos fisonômicos

semelhantes. A biomassa média total (ponderada) para todas as florestas densas

foi de 320 t/ha e, para as florestas não-densas foi de 279 t/ha (Tabela 3). Em

ambos os casos, há uma redução de 25% e 34%, respectivamente, em relação aos

valores apresentados por Fearnside (1997b) para estimativas das emissões de

carbono por desmatamento em Roraima no ano de 1990.

***Tabela 3

***

Para os sistemas

não-florestais oligotróficos (campinas e campinaranas), além dos dados de

volumetria do RADAMBRASIL, também fizemos uso dos estudos existentes em

eco-regiões similares na Venezuela (Bongers et al., 1985; Klinge &

Herrera, 1983) e de um trabalho realizado no sul de Roraima por uma equipe da

Coordenação de Pesquisas em Silvicultura Tropical do INPA em 1992 (Niro

Higuchi, comunicação pessoal). Os valores de biomassa total variaram de 52 t/ha

a 117 t/ha para estes sistemas. As demais eco-regiões

não-florestais (savanas), foram ajustados através dos estudos de R.I.B. que

estão sendo realizados desde 1994 para determinação da emissão de gases do

efeito estufa pela queima de savanas na Amazônia. Para a obtenção da biomassa

abaixo do solo em sistemas de savanas, utilizamos as proporções obtidas por

Castro & Kauffman (1998) em cerrados do Brasil Central. No geral, a biomassa

total (acima e abaixo do solo) destes sistemas variou de 13-95 t/ha dependendo

da proporção de árvores presente em cada ambiente.

A estimativa da

biomassa pré-existente nos sistemas antrópicos foi realizada da seguinte forma:

(a) pastagens: utilizamos a média simples entre duas pastagens (7 e 9 anos de

idade) estudadas na região do Apiaú, em Roraima, por Barbosa & Fearnside

(1996). No resultado de biomassa viva acima do solo, consideramos o somatório

da massa do capim e da massa das pequenas ervas não-lenhosas. Para a biomassa

morta acima do solo, consideramos o mesmo estudo e determinamos a média de toda

a massa dos resíduos florestais encontrados nas duas pastagens. Para a biomassa

abaixo do solo, consideramos as proporções médias existentes nos outros

sistemas transformados para determinar a porcentagem em relação à massa viva

acima do solo; (b) capoeiras (florestas secundárias): utilizamos os resultados

obtidos por Fearnside et al. (sd) em uma derrubada de capoeira com 6

anos de idade na região do Apiaú, Roraima; (c) cultivos agrícolas: estimamos

como o mesmo valor determinado por Fearnside (1997a) para biomassa viva acima

do solo e, admitimos o mesmo resultado

proporcional (viva/morta) para biomassa morta acima do solo nas pastagens da

região do Apiaú, em Roraima; (d) desmatamento 1998: consideramos como a

biomassa presente no ato da derrubada (antes da queimada); este valor foi

estimado como uma ponderação (em função da área) de todos os outros tipos

florestais que sofrem a ação do desmatamento em Roraima. O resultado para

biomassa total nestes sistemas foi de 89 t/ha (pastagens), 166 t/ha

(capoeiras), 69 t/ha (cultivos agrícolas) e 314 t/ha (áreas recentemente

desmatadas).

Biomassa Arbórea Florestal Morta

pela Ação do Fogo

Para o levantamento

da biomassa morta nas unidades fitofisionômicas florestais

realizamos investigações pós-fogo em três regiões atingidas pelos

incêndios: (a) Apiaú/Ribeiro Campos, (b) Trairão/Tepequém e (c) Paredão, todos

dentro da fisionomia ON (área de tensão ecológica e contato floresta ombrófila

/ floresta sazonal), que foi a mais atingida dos sistemas florestais. Para as

espécies arbóreas acima de 10cm de diâmetro à altura do peito (DAP),

estabelecemos sete transectos de 750m2 cada um, sendo três na

primeira localidade, três na segunda e um na terceira. Cada transecto foi

dividido em 6 quadras de 125m2 (5m x 25m), separadas por uma

distância de 20m. Em cada quadra nós medimos o DAP de

todos os indivíduos mortos (câmbio seco e/ou copa com folhas secas) e aplicamos

a fórmula geral de determinação de biomassa (peso fresco) de árvores de

florestas tropicais indicada por Carvalho et al. (1995) e Higuchi et

al. (1997; 1998). O valor foi ajustado para peso seco (t/ha) seguindo as

recomendações dos referidos autores. Com isto, nós alcançamos o resultado de

5,8 t/ha para os 2.173 indivíduos mortos com DAP abaixo de 10cm e 17,4 t/ha

para os 46 indivíduos mortos com DAP acima de 10cm (Tabela 4).

*** Tabela

4 ***

Estes valores

são similares aos 16,1 t/ha determinados para indivíduos mortos acima de 10cm

de DAP, apresentado por Santos et al. (sd) na região do Apiaú e, com o

levantamento de mortalidade de indivíduos que as equipes do IBAMA realizaram em

5 regiões afetadas pelos incêndios; média de 50 indivíduos mortos/ha com DAP acima

de 10cm, incluindo palmeiras (IBAMA, 1998). Contudo, a

variação dos valores distribuídos pelas classes diamétricas e localidades

reflete uma grande variação entre as regiões avaliadas, apesar de todas

serem classificadas na mesma categoria florestal (ON). Em relação a outros

estudos realizados em situações semelhantes, nosso valor porcentual para

mortalidade de indivíduos (7,9%) é 5,5 vezes inferior aos 44% determinado para

áreas queimadas de florestas derivadas de corte seletivo em Paragominas (Holdsworth

& Uhl, 1997) e, 7,6 vezes menor que os 60,3% de mortalidade média

encontrada 8 meses do pós-fogo em 4 localidades também do município de

Paragominas, Pará, em áreas de floresta já pertubadas (Kauffman, 1991). Em

termos de biomassa arbórea total morta acima do solo, nossos valores

representam menos da metade das 50 t/ha de massa morta por um incêndio leve

(área queimada apenas uma vez) constatado ao sul da cidade de Tailândia, Pará

(Cochrane & Schulze, sd). Embora hajam diferenças

entre as estruturas florestais naturais e aquelas já pertubadas pela ação

antrópica, as comparações acima relatadas sugerem que uma avaliação pós-fogo

nas circunstâncias de Roraima não deveria ser realizada apenas para investigar

os impactos instantâneos que o incêndio provoca na floresta. Dramática

troca de biomassa e número de indivíduos mortos, mesmo em sistemas pouco

atingidos, devem ser observados e comparados com melhor exatidão em

investigações de longo prazo.

A biomassa

arbórea morta abaixo dos 10cm de DAP foi estimada através da contabilização dos

indivíduos (mortos e vivos) em 2 transectos de 375m2 cada (3 quadras

de 125m2) estabelecidos na localidade do Apiaú/Ribeiro Campos. Os

indivíduos foram divididos em duas categorias: (a) menor que 5cm de DAP

(incluindo todas as mudas e rebentos de diferentes alturas) e (b) entre 5-10cm

de DAP. O cálculo da biomassa destas duas categorias foi

estimada em função da proporção existente entre o número de indivíduos

presentes (mortos e vivos) e os valores determinados para biomassa abaixo de

10cm de DAP encontrados nas estimativas realizadas para biomassa total por

tipologia florestal, descrita acima.

Formação de

Carvão

O carvão formado

pela passagem do fogo nos sistemas florestais primários foi estimado pelo

estabelecimento de 20 quadras de 1m2 cada, na localidade do

Apiaú/Ribeiro Campos. As quadras foram distribuídas da seguinte forma: (a) 11 onde o fogo foi considerado de alta intensidade, (b) 5 em

ambientes com danos de média intensidade e (c) 4 em ambientes com danos de

baixa intensidade. Em cada quadra foram coletadas todas as peças de carvão que

se encontravam sobre o solo. Foram determinados o peso úmido e, posteriormente,

o peso seco (em estufa a 105oC até peso constante) por unidade de

área. Nós ponderamos os valores encontrados por intensidade de queima para se

estabelecer um resultado médio para toda a área queimada e por bloco de queima.

O resultado médio foi de 229,7 kg de carvão formados por hectare atingido pelo

incêndio nas áreas florestais. (Tabela 5). Este valor é , em média,

0,089-0,104% da biomassa total acima do solo existente nas florestas (densa e

não-densa) de Roraima e, difere substancialmente dos valores encontrados para

queima de sistemas transformados como pastagens (0,025% a 0,038%), capoeiras

(0,006% a 0,020%) e desmatamentos recentes (0,019%) (Barbosa & Fearnside,

1996; Fearnside, 1997a,b; Fearnside et al., sd).

***Tabela 5

***

Eficiência

de Queimada

A eficiência de

queimada para as categorias vegetais que compoem as fisionomias florestais que sofreram

a ação do fogo foi decomposta em três grupos: (a) litter fino: folhas e

gravetos inferiores a 2cm de diâmetro caídos sobre o chão da floresta, (b)

litter grosso: troncos e galhos mortos sobre o solo com diâmetro acima de 2cm e

(c) outros componentes: demais categorias vegetais que não se enquadram dentro

de litter e também não são árvores. As estimativas percentuais de eficiência de

queimada foram baseadas na média das medidas realizadas por Uhl et al.

(1988) em uma queima experimental em São Carlos (Venezuela) e com os dados das

equipes das localidades do Trairão e do Roxinho que compunham o grupo do IBAMA

que realizou o levantamento terrestre (IBAMA, 1998). Os maiores e os menores

valores foram distribuídos entre as zonas de intensidade de queima florestal e,

em média, se estabeleceram entre 4,5% para o litter grosso na baixa intensidade

e, 97,6% para o litter fino na alta intensidade (Tabela 6). Para as categorias

vegetais que compõe as savanas, foram utilizados os dados dos estudos que

R.I.B. esta realizando desde 1994 nas áreas abertas locais. Os valores foram

aglutinados em uma única categoria de intensidade de queima e variaram de 28% a

94,6%, dependendo da classe de biomassa a que se reportava. Para ambientes

antrópicos os números se estabeleceram entre 11,9% e 97,6%.

**** Tabela

6 ***

Concentração

de Carbono

A concentração

de carbono (% C) nas categorias vegetais de sistemas florestais foi estimada

através das medidas realizadas por Barbosa & Fearnside (1996) e Fearnside et

al (sd) em peças de madeira e outros elementos florestais encontrados em

pastagens e capoeiras da região do Apiaú em Roraima. Para a determinação da

concentração em categorias componentes das savanas, nós estamos utilizando os

resultados obtidos por R.I.B. em seus estudos sobre emissão de gases pela

queima e decomposição de savanas em Roraima. Os resultados variaram de 32,3% C

para litter de savana gramíneo-lenhosa até 64,4% C para carvão encontrado em

diferentes ambientes (Tabela 7).

*** Tabela

7 ***

Destino do

Carbono Afetado pelo Fogo

A massa total de

carbono afetada pelos incêndios em Roraima entre 1997/98 foi de 24,97 milhões

de toneladas de carbono (t C) e seguiu três caminhos diferentes: (a) emitido

instantânemente para a atmosfera pela ação da combustão nos componentes

vegetais: 20,15 milhões de t C ou 80,7% do total, (b) estocado na forma de

carvão sobre o solo dos sistemas atingidos: 0,49 milhões de t C ou 2,0% e (c)

material vegetal morto pelo fogo (principalmente árvores) em processo de

decomposição: 4,33 milhões t C ou 17,3% (Tabela 8). Do total de carbono

afetado, 60,6% (15,13 milhões de t C) foram atribuídos aos sistemas florestais

primários que sofreram a ação do fogo. Os sistemas de menor contribuição foram

os oligotróficos (outros sistemas não-florestais) com 2,8% do total afetado

(0,7 milhões de t C).

*** Tabela

8 ***

Emissões Brutas de Gases do Efeito Estufa

Para estimar a

quantidade de gases do efeito estufa (CO2, CH4,

CO, N2O, NOx e NMHC) emitidos para a atmosfera, adotamos o

método de Fearnside (1997a,b), utilizando o potencial de aquecimento global do

Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) em um horizonte de tempo de

100 anos (Albritton et al., 1995), sem os descontos de sequestros de

carbono da atmosfrea pela biota terrestre. Este método diferencia dois cenários

de emissão de gases-traço diferentes de CO2: (a) baixo cenário

(baixa emissão de gases-traço) e (b) alto cenário (alta emissão de

gases-traço). Por ser um fato novo, não produzimos nenhuma estimativa baseada

na liberação líquida de gases pela decomposição do material vegetal morto nos incêndios ou mesmo pelo

sequestro de carbono por sumidoros artificiais ou naturais. Portanto, nossos

cálculos não se reportam ao balanço anual do evento ou às emissões líquidas

comprometidas, mas sim a emissão bruta de gases estimada a partir do carbono

emitido instantâneamente por combustão no ato da passagem do fogo.

O total de gases

emitidos, equivalente a CO2, foi de

65.7-66.9 milhões de toneladas,

dependendo do cenário de baixa e alta emissão de gases-traço diferentes de CO2

(Tabela 9). Isto corresponde a 17,9-18,3 milhões de t C equivalente a CO2.

A maior parte destas emissões (67%) foi atribuída aos sistemas de seguindo-se

os ambientes antrópicos (3,3-3,4

milhões), as savanas (2,3 milhões) e os outros sistemas não-florestais

(0,2 milhões). O total médio destes valores equivale a 4,2-4,3 t vezes o

calculado por Fearnside (1997b) para Roraima, considerando todas as emissões

líquidas comprometidas para o ano de 1990 e todas as fontes/sumidouros de

carbono daquele ano (4,3-4,4 milhões de t C equivalente ao CO2).

*** Tabela

9 ***

Conclusão

Incêndios

florestais provocados por queimadas antrópicas na Amazônia em anos de grande

seca como o do episódio “El Niño” de Roraima em 1997/98, podem provocar a

emissão de grandes quantidades de gases do efeito estufa para a atmosfera.

Nossos resultados indicaram que as florestas primárias impactadas pelo fogo em

1997/98 emitiram 4,0-4,7 milhões de toneladas de C equivalente ao CO2.

Este valor supera os cálculos para emissões líquidas comprometidas totais do

ano de 1990 para Roraima, mesmo assumindo uma redução 25-34% nas estimativas

anteriores de biomassa por unidade de área florestal original. Levando em consideração que várias queimadas

penetram em florestas anualmente por toda a Amazônia, é possível prever que as

estimativas de carbono liberado anualmente pela região por distúrbios

florestais sejam maiores do que os 0,3 x 109

Gt/ano atualmemnte assumidos (Fearnside, 1997a,b; Nepstad et al., 1999).

A pressão antrópica, a ampliação das áreas pertubadas por desmatamentos,

pastagens, cultivos agrícolas e exploração florestal por corte seletivo nos

últimos 20 anos em Roraima, foram a fonte de ignição

que provocou a queima de 38.144-40.678 km2 de diferentes ambientes,

destacando-se os 11.394-13.928 km2

de florestas primárias atingidas pelo fogo. O evento "El Niño" apenas

maximizou os efeitos do aumento da atividade humana em sistemas florestais de

Roraima nos últimos anos, indicando que os riscos de ocorrerem incêndios desta

magnitude por toda a Amazônia podem ser maiores do que aquele imaginado há

pouco tempo.

Agradecimentos

Ademir J. dos

Santos, Antônio C. Catâneo e Jaime França, do IBAMA, Carlo Zacquini da Comissão

Pró-Yanomami (CCPY/RR) e o Conselho Indígena de Roraima (CIR) gentilmente

cederam horas de vôo de seus projetos para facilitar as medições de área

queimada via aérea. Rogério Gribel

(INPA), Jeanine Felfili (UnB), Ary T. O. Filho (U. F. de Lavras), Marco

Aurélio Fontes (U. F. de Lavras) e Marcelo T. Nascimento (UENF), se colocaram a

disposição cedendo gentilmente seus dados originais de campo para comparações

com nossa base de cálculos de mortalidade dos indivíduos nos sistemas

florestais. Viriato de Souza Cruz (ZEE/Roraima), operacionalizou todas as

medidas de área queimada com a cessão da utilização dos equipamentos e

"softwares" à disposição da Secretaria Executiva do ZEE/Roraima.

Thelma Krug e João Roberto dos Santos, ambos do INPE, colaboraram com trocas de

informações que facilitaram o ajuste final das áreas atingidas pelos incêndios.

Sebastião Pereira do Nascimento e Herundino Ribeiro do Nascimento (Convênio

INPA/GERR), colaboraram com as atividades de campo.

Literatura

Citada

Albritton,D.L.; Derwent,R.G.; Isaksen,I.S.A.; Lal,M.; Wuebbles,D.J. 1995. Trace-gases radiative

forcing indices. In: Houghton,J.T.; Meira Filho,L.G.; Bruce,J. Hoesung Lee;

Callander,B.A. Haites,E.; Harris,N.; Maskell,K. (eds), Climate

Change 1994: Radiative

Forcing of Climate Change and Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios,

Barbosa,R.I.

1993. Ocupação humana em Roraima. II . Uma revisão do equívoco da recente política de desenvolvimento e o

crescimento desordenado. Bol. Mus. Par. Emílio Goeldi (S. Antrop.) 9(2): 177-197.

Barbosa,R.I.

1997. Distribuição das Chuvas em Roraima. In: Barbosa,R.I.; Ferreira,E.;

Castellón,E. (eds.), Homem,

Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. INPA, Manaus.

p. 325-335.

Barbosa,R.I.

1998a. Avaliação preliminar da área dos sistemas naturais e agroecossistemas

atingida por incêndios no

Estado de Roraima (01.12.1997 a 31.03.1998). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia /

Núcleo de Pesquisas de Roraima (INPA/NPRR), 02.04.1998.

Boa Vista 18p. (manustcrito).

Barbosa,R.I.

1998b. Avaliação da área dos sistemas naturais e agroecossistemas atingida

pelo fogo no Estado de Roraima

(01.12.97 a 30.04.98). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Núcleo de Pesquisas de

Roraima (INPA/NPRR), 16.05.98. Boa Vista 21p+anexos.

(manustcrito).

Barbosa,R.I.

1998c. Incêndios de Roraima (1997/98): Área queimada, biomassa, mortalidade

e formação de carvão nas principais

fitofisionomias. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Núcleo de Pesquisas de Roraima (INPA/NPRR), 04.12.98.

Boa Vista 20p. (manuscrito).

Barbosa,R.I.

; Fearnside,P.M. 1996. Pasture burning in

Bongers,F.; Engelen,D. ; Klinge,H.

1985. Phytomass structure of natural plant communities on spodosols in southern

Braga,I. 1998.

FHC assume incêndio de Roraima. Amazonas em Tempo, Manaus, 09 de julho de 1998. p. B4.

Brown,S. ;

Carvalho,J.A.;

Santos,J.M.; Santos,J.C.; Leitão,M.M. ; Higuchi,N. 1995. A tropical rainforest clearing

experiment by biomass burning in the

Castro,E.A. ; Kauffman,J.B. 1998. Ecosystem structure in the Brazilian Cerrado: a vegetation gradient of aboveground biomass, root mass and comsuption by fire. Journal of Tropical Ecology 14: 263-283.

Cochrane,M.A.; Schulze,M.D. (sd).

Fire as recurrent event in tropical forests of the Eastern Amazon: effects on forest structure, biomass and species

composition. Biotropica (no

prelo)

DEFARA\INMET 1999. Mapa das precipitações ocorridas em Boa Vista/RR no período de 01.01.97 a 25.03.99. Delegacia Federal de Agricultura em Roraima \ Instituto Nacional de Meteorologia (1o Distrito de Meteorologia). 3p.

Eastman,J.R. 1995. Idrisi for Windows (v 1.0).

Fearnside,P.M. 1992.

Fearnside,P.M. 1996.

emissions from land-use change in

Burning and Global Change, vol. 2.

Massachusetts Institute of Technology,

Fearnside,P.M. 1997a. Greenhouse

gases from deforestation in Brazilian Amazonia: net commited emissions. Climatic Change 35(3): 321-360.

Fearnside,P.M.

1997b. Roraima e o aquecimento global: balanço anual das emissões de gases do efeito estufa provenientes da mudança de

uso da terra. In: Barbosa,R.I.;

Ferreira,E.; Castellón,E. (eds.), Homem,

Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. INPA, Manaus. p. 337-359.

Fearnside,P.M.;

Graça,P.M.L.A.; Filho,N.L.; Rodrigues,F.J.A.; Robinson,J.M. 1999. Tropical

forest burning in Brazilian Amazonia:

measurement of biomass loading, burning efficiency and charcoal formation at

Fearnside,P.M.;

agriculture in Roraima, Brazil. (manuscrito em preparação).

Higuchi,N.;

Santos,J.; Ribeiro,R.J.; Minette,L.; Biot,Y. 1997. Biomassa da parte aérea da vegetação da floresta tropical úmida de terra-firme

da Amazônia Brasileira. In: Biomassa e

Nutrientes Florestais - Projeto BIONTE/Relatório Final. MCT-INPA/DFID. pp.

49-64.

Higuchi,N.;

Santos,J.; Ribeiro,R.J.; Minette,L. ; Biot,Y. 1998. Biomassa da parte aérea da vegetação da floresta tropical úmida de

terra-firme da Amazônia Brasileira. Acta

Amazonica

28(2): 153-166.

Holdsworth, A. R., ; Uhl,C.. 1997. Fire in eastern Amazonian logged rain

forest and the potential for fire

reduction. Ecological Applications

7(2): 713-725.

Hurst,D.F.; Griffith,D.W.T.; Cook,G.D. 1996. Trace-gas

emissions from biomass burning in

Massachusetts Institute of Technology. pp. 787-792.

IBAMA 1998. Avaliação rápida dos

impactos ambientais dos incêndios sobre as florestas no estado de Roraima. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis

(IBAMA).; versão revisada de setembro de 1998. 91p. (manuscrito)

IBGE 1985. Censo Agropecuário

1985 - Roraima. IBGE, Rio de Janeiro.238p

IBGE 1992. Manual Técnico da

Vegetação Brasileira - Manuais Técnicos em Geociências no 1. Fundação Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro. 92p.

IBGE 1995-96. Censo Agropecuário

1995-96 (Acre, Roraima e Amapá). IBGE, Rio de Janeiro. 452p.

IBGE 1999. Estimativa da

população de Roraima em 1997 e 1998. Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística

/ Superintendência Regional de Roraima. 1p. (manuscrito)

INPE 1998. Estimativa da área de

cobertura florestal afetada pelo incêndio em Roraima, utilizando dados de multi-sensores. Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) / Divisão

de Sensoriamento Remoto (outubro de 1998). 71p. (manuscrito)

INPE 1999a. Estimativa da área de

cobertura florestal afetada pelo incêndio em Roraima a partir de dados de satélite. Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE); janeiro de 1999. 8p. (manuscrito).

INPE 1999b. Monitoramento da

Floresta Amazônica Brasileira por Satélite 1997-1998. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

(INPE), fevereiro de 1999. 22p.

IPCC/OECD 1994. Greenhouse gas inventory reporting instructions (final draft). IPCC Draft Guidlines for National Greenhouse Gas Inventories (vol. 1). IPCC/OECD Joint

Programme. pp. 4.69-4.72 (Total Carbon Released from Savanna Burning).

IPCC/OECD 1997. Greenhouse gas inventory : reference manual. In: Houghton,J.T.; Meira

Filho,L.G.; Lim,B.; Tréanton,K.; Mamaty,I.; Bonduki,Y.; Griggs,D.J. & Callander,B.A.

(eds.) Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Vol. 3).

pp. 5.30-5.34.

Kauffman,J.B. 1991. Survival by sprouting following fire in tropical forests of the Eastern Amazon. Biotropica 23(3): 219-224.

Kauffman,J.B.; Uhl,C.; Cummings,D.L. 1988. Fire in Venezuelan Amazon

1: Fuel biomass and fire chemestry

in the evergreen rainforest of

Klinge,H. ; Herrera,R. 1983. Phytomass structure of natural plant

communities on spodosols in southern

Luz,F.J.F. 1999. Resumo dos

diagnósticos dos Assentamentos do INCRA em Roraima (1998/99). (manuscrito).

MAA/INMET 1998. Observações

meteorológicas do ano de 1998 - +Estação de Boa Vista/RR. Ministério da Agricultura e do

Abastecimento / Instituto Nacional de Meteorologia / 1o Distrito de Meteorologia (Manaus).

Nascimento,M.T. 1994. A monodominant rain forest on

Negreiros,G.H.; Sandberg,D.; Alvarado,E.;

Nelson,B.W. ; Irmão,M.N. 1998. Fire penetration in standing Amazon forests. In: IX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos (11 a 18 de setembro de

1998).

Nepstad,D.C.; Moreira,A.G.;

Alencar,A.A. 1998. Flames in the rain forest: origins, impacts and alternatives to Amazonian fires. In:

Conservation and Development of

Nepstad,D.C.; Veríssimo,A.;

Alencar,A.; Nobre,C.; Lima,E.; Lefebvre,P.; Schlesinger,P.; Potter,C.; Moutinho,P.; Mendoza,E.; Cochrane,M.;

Brooks,V. 1999. Large-scale impoverishment of Amazonian forests by logging and fire.

Nature 398: 505-508.

RADAMBRASIL 1975-1978. Projeto

RADAMBRASIL - Levantamento dos Recursos Naturais; Volumes 8, 9, 10, 11, 14 e 18. Ministério das Minas e Energia.

Santos,J.R.; Pardi Lacruz,M.S.;

Araújo,L.S.; Xaud,H.A.M. (sd). El proceso de queima de biomassa de bosque tropical y de sabanas en la Amazonia Brasilera:

experiencias de monitoreo

com dados ópticos y de microondas. Revista Série Geográfica (no prelo).

Scott,D.A.; Proctor,J.; Thompson,J. 1992. Ecological

studies on lowland evergreen rain forest on

SENAGRO/ITERAIMA 1996. Mosaico de Imagens LANDSAT TM (1:1.000.000) do Estado de Roraima. SENAGRO, Curitiba.

Silva,E.L.S. 1997. A vegetação de

Roraima. In: Barbosa,R.I.; Ferreira,E.; Castellón,E. (eds.), Homem, Ambiente e Ecologia no

Estado de Roraima. INPA, Manaus. p.401-415

SUDAM/IBGE 1989. Mapa de Vegetação

da Amazônia (1:2.500.000). Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia / Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística.

Thompson,J.; Proctor,J.; Viana,V.; Milliken,W.; Ratter,J.A. ;

Scott,D.A. 1992. Ecological studies on

a lowland evergreen rain forest on

Uhl,C.; Kauffman,J.B.; Cummings,D.L. 1988. Fire in the

Venezuelan Amazon 2: Environmental conditions

necessary for forest fires in the evergreen rainforest of

Villela,D.M. 1995. Nutrient cycling in a monodominant anf other rain forest types on Maracá

Lista de Figuras

Figura 1 - Área bruta dos sistemas

florestais e oligotróficos (campinas/campinaranas) atingida

pelos incêndios.

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Área (km2) de

floresta intacta atingida e efetivamente queimada, por zona de impacto

do

fogo (somatório de todos os blocos de queima).

Tabela 2 - Área original e área efetivamente queimada

dos tipos fitofisionômicos (naturais e

agroecossistemas) presentes em Roraima entre 1997/98.

Tabela 3 - Biomassa total estimada

por tipologia vegetal (t/ha) em Roraima.

Tabela 4 - Mortalidade de indivíduos

(n/ha) e de biomassa (t/ha) arbórea acima do solo

determinada

por três estudos realizados em Roraima no pós-incêndio.

Tabela 5 - Formação de carvão (t/ha)

superficial decorrente dos incêndios em sistemas florestais

de

Roraima (1997/98), por zona de intensidade e por bloco de queima

Tabela 6 - Eficiência de queimada

(%) por zona de intensidade de queima (florestal) e por tipo

paisagístico,

decorrente dos incêndios ocorridos em Roraima (1997/98).

Tabela 7 - Concentração de carbono

média (% C) presente nos principais componentes dos

sistemas

ecológicos de Roraima.

Tabela 8 - Destino do carbono

afetado pela queima de sistemas vegetais em Roraima (1997/98).

Tabela 9 - Emissão

bruta de gases do efeito estufa (por combustão), provenientes dos incêndios

em

Roraima entre 1997/98, com o total dos gases em equivalência ao CO2

em um

horizonte

de tempo de 100 anos.

|

Tabela 1 - Área (km2) de

floresta intacta atingida e efetivamente queimada, por zona de impacto |

|

|

||||||||

|

|

do fogo (somatório

de todos os blocos de queima). |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Área |

|

Descontos |

|

Área |

Fator de |

Área |

Fator de |

Área |

|

Zona de Impacto |

Atingida |

|

Outros |

|

Atingida |

Queima |

Efetivamente |

Queima |

Efetivamente |

|

|

do fogo |

Bruta |

Rios |

Ambientes |

Antropismos |

Líquida |

Médio |

Queimada |

Médio |

Queimada |

|

|

|

|

|

|

Naturais |

|

|

(1) |

|

(2) |

|

|

|

|

(km2) |

(km2) |

(km2) |

(km2) |

(km2) |

(%) |

(km2) |

(%) |

(km2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alto Impacto |

13687 |

120 |

981 |

1789 |

10797 |

85.1 |

9189 |

- |

- |

|

|

Médio Impacto |

6022 |

48 |

416 |

1145 |

4413 |

33.7 |

1487 |

- |

- |

|

|

Baixo Impacto |

1583 |

12 |

23 |

320 |

1229 |

7.3 |

90 |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sub-total |

|

21292 |

180 |

1419 |

3253 |

16439 |

52.7 |

10766 |

80.9 |

13299 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alto Impacto (SN) (3) |

2049 |

17 |

0 |

20 |

2012 |

31.2 |

628 |

- |

628 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Total |

|

23341 |

198 |

1419 |

3273 |

18451 |

- |

11394 |

|

13928 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1)

Cálculo considerando os fatores de queima determinados para cada bloco de

queima e, por zona de impacto do fogo. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2)

Cálculo considerando o fator de queima determinado pelo IBAMA (1998), para a

área total do incêndio em sistemas florestais. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3) SN

- área de tensão ecológica; contato savana / floresta sazonal. Foi determinada juntamente com os transectos |

||||||||||

|

realizados

nas savanas porque eles cortavam este tipo de paisagem. Este cálculo foi feito em separado. |

|

|||||||||

|

Tabela 2 - Área original e área efetivamente queimada

dos tipos fitofisionômicos (naturais e agroecossistemas) presentes |

|

|

|||||

|

|

em Roraima

entre 1997/98. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Área 1997/98 (km2) |

(%) de área |

|

|

Categoria |

Código |

Grupo |

Sub-grupo |

Classe |

|

|

queimada em |

|

|

|

|

|

|

Presente |

Efetivamente |

relação à área |

|

|

|

|

|

|

|

Queimada |

presente |

|

Floresta Densa |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Da-0 |

floresta ombrófila |

floresta densa |

aluvial |

2573 |

0 |

0.0 |

|

|

Db-0 |

floresta ombrófila |

floresta densa |

terras baixas |

7959 |

0 |

0.0 |

|

|

Dm-0 |

floresta ombrófila |

floresta densa |

|

21457 |

0 |

0.0 |

|

|

Ds-0 |

floresta ombrófila |

floresta densa |

submontana |

72821 |

2657 |

3.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sub-total Floresta Densa |

|

|

|

104810 |

2657 |

2.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Floresta Não-Densa |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

As-0 |

floresta ombrófila |

floresta aberta |

submontana |

8197 |

4 |

0.0 |

|

|

Fs-0 |

floresta sazonal |

semidecídua |

submontana |

1286 |

485 |

37.7 |

|

|

ON-0 |

áreas de tensão ecológica e |

|

floresta ombrófila / floresta |

|

|

|

|

|

|

contato |

|

sazonal |

17230 |

7010 |

40.7 |

|

|

SN-0 |

áreas de tensão ecológica e |

|

|

|

|

|

|

|

|

contato |

|

savana / floresta sazonal |

1975 |

628 |

31.8 |

|

|

SO-0 |

áreas de tensão ecológica e |

|

|

|

|

|

|

|

|

contato |

|

savana / floresta ombrófila |

4456 |

215 |

4.8 |

|

|

LO-0 |

áreas de tensão ecológica e |

|

vegetação oligotrófica lenhosa |

|

|

|

|

|

|

contato |

|

de brejos e areais / floresta |

16674 |

394 |

2.4 |

|

|

|

|

|

ombrófila |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sub-total Floresta Não-densa |

|

|

49817 |

8737 |

17.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Não-florestal |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ld-0 |

vegetação oligotrófica lenhosa |

|

|

|

|

|

|

|

|

de brejos e areais |

|

arbórea densa |

12256 |

524 |

4.3 |

|

|

La-0 |

vegetação oligotrófica lenhosa |

|

|

|

|

|

|

|

|

de brejos e areais |

|

arbórea aberta |

134 |

0 |

0.0 |

|

|

Lg-0 |

vegetação oligotrófica lenhosa |

|

|

|

|

|

|

|

|

de brejos e areais |

|

gramíneo-lenhosa |

11573 |

864 |

7.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sub-total Oligotróficas |

|

|

|

23962 |

1388 |

5.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

rm-0 |

refúgio ecológico |

alta altitude |

|

205 |

32 |

15.5 |

|

|

Sg-0 |

savana |

cerrado |

gramíneo-lenhosa |

15004 |

7932 |

52.9 |

|

|

Sp-0 (2) |

savana |

cerrado |

parque |

12443 |

7329 |

58.9 |

|

|

Td-3 (2) |

savana estépica |

Campos de Roraima |

arbórea densa |

2313 |

1779 |

76.9 |

|

|

Tp-3 |

savana estépica |

Campos de Roraima |

parque |

8733 |

5511 |

63.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sub-total Savanas |

|

|

|

38697 |

22583 |

58.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Antrópico (1) |

Rural |

pastagens |

|

|

3063 |

1538 |

50.2 |

|

|

|

capoeiras |

|

|

1699 |

854 |

50.3 |

|

|

|

cultivos agrícolas |

|

|

794 |

169 |

21.2 |

|

|

|

desmatamento/1998 |

|

|

220 |

220 |

100.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sub-total Antrópicos |

|

|

|

5776 |

2780 |

48.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Urbano |

cidades |

|

|

251 |

0 |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cursos d'água (3) |

|

|

|

|

1803 |

0 |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Área Total (km2) |

|

|

|

|

225116 |

38144 |

16.9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1) Rural : considerado como

troca do uso da terra apenas em áreas de floresta principalmente das

tipologias Ds, ON, Fs, LO e As; Urbano: sedes municipais (distribuídas

da |

|||||||

|

seguinte forma: 5

para Ds; 4 para ON; 1 para LO; 1 para SN; 2 para Sg; 1 para Sp e 1 para Tp). Desmatamentos foi considerado |

|||||||

|

(2) Sp representa, a título de

cálculo, a soma de Sp com Sa e, Td representa, a título de cálculo, a soma de

Td com Ta. |

|

|

|||||

|

(3) Representa os principais

rios de Roraima |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tabela 3 - Biomassa total

estimada por tipologia vegetacional (t/ha) em |

|

|

|

|

||||||

|

Roraima entre 1997/98. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Biomassa (t/ha) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Categoria |

Código |

|

(2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Acima do Solo |

Abaixo |

Total |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Viva |

Morta |

Viva |

|

|

|

|

|

|

|

Floresta Densa |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Da-0 |

275 |

21 |

47 |

343 |

|

|

|

|

|

|

|

Db-0 |

276 |

21 |

47 |

345 |

|

|

|

|

|

|

|

Dm-0 |

232 |

18 |

40 |

290 |

|

|

|

|

|

|

|

Ds-0 |

261 |

20 |

45 |

326 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Média Pond. Floresta Densa |

257 |

20 |

44 |

320 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Floresta Não-Densa |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

As-0 |

226 |

17 |

39 |

283 |

|

|

|

|

|

|

|

Fs-0 |

226 |

17 |

39 |

283 |

|

|

|

|

|

|

|

ON-0 |

226 |

17 |

39 |

283 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SN-0 |

158 |

12 |

27 |

197 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

SO-0 |

158 |

12 |

27 |

197 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LO-0 |

234 |

32 |

40 |

306 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Média Pond. Floresta Não-densa |

220 |

22 |

38 |

279 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Não-florestal |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ld-0 |

39.8 |

7.8 |

69.0 |

117 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La-0 |

33.8 |

5.0 |

21.3 |

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lg-0 |

5.8 |

3.7 |

42.0 |

52 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Média Pond. Oligotróficas |

23.3 |

5.8 |

55.7 |

85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

rm-0 |

2.7 |

0.4 |

10.0 |

13 |

|

|

|

|

|

|

|

Sg-0 |

2.9 |

0.4 |

10.9 |

14 |

|

|

|

|

|

|

|

Sp-0 |

5.4 |

0.6 |

20.3 |

26 |

|

|

|

|

|

|

|

Td-3 |

26.1 |

2.9 |

66.5 |

95 |

|

|

|

|

|

|

|

Tp-3 |

5.2 |

0.4 |

13.3 |

19 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Média Pond. Savanas |

5.6 |

0.6 |

17.8 |

24 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Antrópico |

Rural |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

pastagens (1) |

11.2 |

65.5 |

12.2 |

89 |

|

|

|

|

|

|

|

capoeiras |

30.9 |

112.4 |

22.8 |

166 |

|

|

|

|

|

|

|

cultivos agrícolas |

0.4 |

59.3 |

9.5 |

69 |

|

|

|

|

|

|

|

desmatamento/1998 |

0.0 |

271.2 |

43.2 |

314 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Média Pond. Antrópicos |

15.1 |

86.3 |

16.1 |

117 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Urbano |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cursos d'água |

(3) |

- |

- |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Área Total (km2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1) Média de 2 pastagens na

região do Apiaú/RR. Viva acima do solo é o somatório de capim com pequenas

ervas e arbustos. |

||||||||||

|

Morta acima do solo, compreende todo e

qualquer material vegetal acima do solo pertencente a

massa do pasto e a massa |

||||||||||

|

do antigo uso florestal (troncos, por

exemplo). (Barbosa & Fearnside, 1996). |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) Metodologia para obtenção

da Biomassa (Viva e Morta) Acima e Abaixo do Solo. |

|

|

|

|||||||

|

Da - Método de Expansão de Volume de

Brown & Lugo (1992) aliado aos fatores de ajustes de Fearnside (1992),

modificados para massa morta acima e viva abaixo do solo |

||||||||||

|

Db - Método de Expansão de Volume de

Brown & Lugo (1992) aliado aos fatores de ajustes de Fearnside (1992),

modificados para massa morta acima e viva abaixo do solo |

||||||||||

|

Dm - Método de Expansão de Volume de

Brown & Lugo (1992) aliado aos fatores de ajustes de Fearnside (1992),

modificados para massa morta acima e viva abaixo do solo |

||||||||||

|

|

(foram ponderados

dois valores: a) planalto sedimentar Roraima (10,7%) e b) montanhosa do

Parima (89,3%)). |

|||||||||

|

Ds - Método de Expansão de Volume de

Brown & Lugo (1992) aliado aos fatores de ajustes de Fearnside (1992),

modificados para massa morta acima e viva abaixo do solo |

||||||||||

|

|

(foram utilizados dois valores

(média simples): a) baixa cadeia de montanha do Complexo Guianense e b) sup.

dissec. do Complexo Guianense). |

|||||||||

|

As - Por falta de referências

locais, utilizou-se o mesmo valor determinado para ON. |

|

|

|

|||||||

|

Fs - Por falta de referências

locais, utilizou-se o mesmo valor determinado para ON |

|

|

|

|||||||

|

ON - Método de Expansão de Volume de Brown & Lugo (1992) aliado

aos fatores de ajustes de Fearnside (1992), modificados para massa morta

acima e viva abaixo do solo |

||||||||||

|

SN - Método de Expansão de Volume de

Brown & Lugo (1992) aliado aos fatores de ajustes de Fearnside (1992),

modificados para massa morta acima e viva abaixo do solo |

||||||||||

|

SO - Por falta de referências,

utilizou-se o valor determinado para SN. |

|

|

|

|

||||||

|

|

(foi modificado a partir dos

valores obtidos para "La" (RADAM), e comparado aos resultados

encontrados por Silva (1993)) |

|||||||||

|

LO - Utilizado como a média de três

valores para compor a biomassa viva e morta acima do solo: a) expansão de

volume; b) "Bana Alta" (Tall Amazon Caatinga), |

||||||||||

|

|

na Venezuela, por

Bongers et al. (1985) e c) Caatinga

Amazônica, na Venezuela, por Klinge & Herrera (1983). Para a biomassa

abaixo do solo, |

|||||||||

|

|

utilizou-se a média de todo o

restante do grupo, para formar a porcentagem em relação à biomassa viva acima

do solo. |

|||||||||

|

Ld - Por falta de referências

locais, utilizou-se o valor determinado para "Bana Baixa" (Low

Amazon Caatinga), na Venezuela, de Bongers et al. (1985) |

||||||||||

|

La - Obtido a partir do trabalho de campo de Cavalcanti

& Higuchi (com. pess.) no sul de Roraima na paisagem denominada como

"Campina/Campinarana" |

||||||||||

|

|

Os valores de Peso Fresco dos

referidos autores foram ajustados para Peso Seco, segundo metodologia de

Carvalho et al. (1995) e Higuchi et al. (1997). |

|||||||||

|

|

A correção de massa de outros

componentes foi feito pelas médias obtidas de"outros

componentes" de Bongers et al (1985), para "Bana". |

|||||||||

|

Lg - Por falta de referências

locais, utilizou-se o valor determinado para "Bana Aberta" (Open

Amazon Caatinga), na Venezuela, de Bongers et al. (1985) |

||||||||||

|

rm - Estimativa baseada no estrato rasteiro das

paisagens Sg, Sp e Tp. |

|

|

|

|

||||||

|

Sg - Biomassa acima do solo (morta e

viva) segundo Barbosa (1998) e, biomassa abaixo do solo, assumida como a

média obtida dos resultados encontrados por |

||||||||||

|

|

Castro & Kauffman (1998),

para "campo limpo" e "campo sujo" à 2m de profundidade,

próximo de Brasília (3,78 vezes a massa viva acima do solo) |

|||||||||

|

Sp (e Sa)- Biomassa acima do solo

(morta e viva) segundo Barbosa (1998) e, biomassa abaixo do solo, assumida

como a média obtida dos resultados encontrados por |

||||||||||

|

|

Castro & Kauffman (1998),

para "campo limpo" e "campo sujo" à 2m de profundidade,

próximo de Brasília (3,78 vezes a massa viva acima do solo) |

|||||||||

|

Tp - Biomassa acima do solo (morta e

viva) segundo Barbosa (1998) e, biomassa abaixo do solo, assumida como a

média obtida dos resultados encontrados por |

||||||||||

|

|

Castro & Kauffman (1998),

para "cerrado aberto" e "cerrado denso" a 2m de

profundidade, próximo de Brasília (2,55 vezes a massa viva acima do solo) |

|||||||||

|

Td (e Ta)- Assumido o valor de

Fearnside (s/d) - 29 t/ha para biomassa acima do solo e, particionando este

valor (vivo e morto), pela média dos demais valores de |

||||||||||

|

|

cerrado

encontrados na tabela. Para biomassa

abaixo do solo, o método foi o mesmo adotado para Tp. |

|||||||||

|

Pastagem - Biomassa viva acima do

solo é o resultado da média simples de duas amostragens realizadas na região

do Apiaú/RR (Barbosa & Fearnside, 1996) |

||||||||||

|

|

(o valor para

biomassa morta acima do solo foi considerado o mesmo do determinado para

capoeira - ambos os sistemas são provenientes de desmatamento; |

|||||||||

|

|

por ser uma paisagem

resultante de desmatamento, a biomassa abaixo do solo foi considerada como

uma média da biomassa abaixo do solo de todos |

|||||||||

|

|

os sistemas florestais). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Capoeira - Biomassa acima do solo é

assumida como o valor determinado para "capoeira" de 6-7 anos na

região do Apiaú/RR (Fearnside et al., sd). |

||||||||||

|

|

(biomassa morta

foi considerada como "remanescente da floresta original" no mesmo

estudo e, biomassa abaixo do solo é a mesma relação descrirta |

|||||||||

|

|

para pastagem). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cultivos Agrícolas

- Assumido como o mesmo apresentado por Fearnside (1997a) para

"farmland". |

|

|||||||||

|

|

(o valor para

biomassa morta acima do solo foi considerado como uma média simples entre a

massa morta acima do solo de pastagens e capoeiras e, |

|||||||||

|

|

a biomassa viva de

novos desmatamentos - todos considerados ambientes transformados) |

|

||||||||

|

Desmatamento do Período -

Considerado como a biomassa presente no momento da derrubada. Foi determinado

como uma ponderação dos valores determinados para Ds, |

||||||||||

|

|

ON, Fs, LO e As. A biomassa

morta acima do solo é o conjunto deste cálculo mais o litter (fino e grosso)

pré-existente. |

|||||||||

|

Tabela 4 - Mortalidade de

indivíduos (n/ha) e de biomassa (t/ha) arbórea acima do solo |

|

|

|||||||||

|

determinada por três estudos

realizados em Roraima no pós-incêndio. |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Classes

Diamétricas Simplificadas (cm) |

Média Arbórea |

|

|

|||||

|

Parâmetros |

|

|

|

|

|

|

Acima Solo |

|

|

||

|

|

|

< 5 |

5-10 |

> 10 |

|

Bio. |

FONTE |

||||

|

|

|

n/ha |

t/ha |

n/ha |

t/ha |

n/ha |

t/ha |

n/ha |

t/ha |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ind/Bio Total (1) |

2120 |

5.6 |

307 |

19.9 |

585 |

219.7 |

3011 |

245.2 |

|

|

|

|

Mortas |

|

1933 |

3.0 |

240 |

2.8 |

46 |

17.4 |

2219 |

23.3 |

Este Estudo |

|

|

(%) mortalidade |

91.2 |

54.2 |

78.3 |

14.1 |

7.9 |

7.9 |

73.7 |

9.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ind/Bio Total (2) |

|

|

340 |

|

425 |

|

|

|

|

|

|

|

Mortas |

|

|

|

122 |

3.0 |

68 |

16.1 |

|

|

Santos et al. (1998) |

|

|

(%) mortalidade |

|

|

35.9 |

|

16.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ind/Bio Total |

|

|

|

|

616 |

|

|

|

|

|

|

|

Mortas |

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

IBAMA (1998) |

|

|

(%) mortalidade |

|

|

|

|

8.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1)

Para DAP > ou = 10cm; localidades do Apiaú/Ribeiro Campos,

Trairão/Tepequém e Paredão |

|

|

|||||||||

|

Para DAP < 10cm; localidade do

Apiaú/Ribeiro Campos |

|

|

|

|

|

||||||

|

(2) Região do Apiaú/Mucajaí |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|